助理: 馮老師 18664370205

詢問之1—管理與系統管理

前言:

這篇文章是詢問管理系列第一篇,也是后續所有文章的起點。

本文談討的核心是——管理。(注:本文中探討的“管理”都是指“企業管理”,下同)

設想一個這樣的場景,如果我們在被面試時,面試官問如下的問題:

作為一名經理人,您是如何理解管理的?

我們應如何回答?難嗎?我們是否覺得有點不好找到頭緒與脈絡?

管理, 這樣一個老生常談的話題,教科書講過,大師們講過,我們似乎不用再去重新思考它為什么,是什么,如何實現?

但在現實的工作中,我們依然會感覺到企業管理的混亂,經理人們對管理認知的模糊。

管理,這是企業家們,經理人們好象應該有清晰認知的問題。

管理,這個問題,我沒有在教科書中,大師著作中找到解答我所有疑惑的答案,所以,我依然認為這是一個問題,且當作是“詢問”之一吧。

為了嘗試回答這個問題,我個人將管理定義為系統管理!

在分享之前,我想說幾點關于學與思的感受。

1、如果我們沒有提出問題,沒有問題困擾于心,就暫時不要閱讀,或少點閱讀。

2、問題是引導我們提升的起點,找出問題比大量學習更有幫助。

3、思考遠比學習更為重要,也更有價值。

4. 真理不是來自于實踐,而是來自于實踐基礎上的思考;

5. 習以為常,不要習以為真;

這個系列的文章基于如下問題:

1、企業管理的目標實現的基礎是什么?

2、管理是什么?

3、當企業各項基礎確定的情況下,管理的著眼點是什么?

4、企業管理應該是一個系統,系統管理是什么?

5、如果企業中各組織模塊是互相協同的整體,那么各項組織模塊之間是如何成為一個體系的?

6、組織架構的設置應以什么原則為基準?

7、如果人力資源管理有一個核心,那么這個核心是什么?

8、什么是目標管理,什么是計劃管理?

9、目標與計劃之間的關系是什么?

10、人力資源的選拔、培養是否可以找到一個可參考的勝任力基準?

11、勝任力中的能力是什么,應如何評估,如何培養?

12、什么是技能,與勝任力及能力的區別與聯系是什么?

13、知識是職業人的勝任力嗎?

14、什么是思維?,什么是系統思維?

談到管理,我想我們應該想清楚如下幾個問題:

1、管理為什么?

2、管理是什么?

3、管理如何實現?

我在企業分享時,提到這些問題,不同的學員會給出不同的答案,但經過一起的探討,所有人會發現,這些答案基本出自于個人的經驗、體會或感受(而不是慎密的理性思考),總覺得其中有對的地方,但也有難以說清楚的地方。

我一直持有這樣一個觀念:即如果一家企業的領導層、經理層對管理相關問題的理解不能統一,那么如何能實現這家企業在管理中的一體化。

管理,這一命題,是否應該有標準或統一的答案?

有人認為,不同企業,在不同的行業中,規模不一,資源不一,管理不能有標準化。

針對這樣的觀點, 我一直這樣認為,企業就好比“車”,有類別,有大小,有不同,但不同的企業,其本質還是“企業”,就象不同的車,其實質還是“車”。

因此,我個人認為,管理應有一個標準或規律,管理者應該想找到這樣的標準或規律。這也是會何有此詢問系列的原因。

車有類別、大小的差異,但有一點共同,即車是運輸的工具。企業有行業,規模的差異,但有一點共同,即企業都是盈利性組織。車作為運輸工具,最大的共同點是其運動的原理基本一致。

企業作為盈利性組織,最大的共同點應是什么呢?

我的理解是:企業最大共同點在于,實現盈利目標是基于企業外在與內在條件基礎上靠“行動”來達成。

管理為什么?管理為了達成企業盈利的目標。

管理是什么?管理是實現“行動”有效的系統!

管理如何實現?管理靠這個系統良性運營而實現。

下面,在這里,將逐步架構這個系統:

在這個系統中,應該會有:

目標、計劃、決策、職能分工(生產、營銷、物流、人力、財務、行政、研發、成本、質

量、風險控制、法律事務、計劃管理)、權責、流程、制度、行為標準、獎勵與懲罰、

企業文化等諸多因素。

它們在企業的組織中共同存在,那么它們之間應該有關系,它們應該組成一個有效運營的系統,我想指出,只有這個系統能運營良好,才能有效地推動有效的“行動”,實現企業目標。如何能構建這個系統, 這就是系統管理。

前提:企業管理的目標實現的基礎:

1、外在條件: 市場、合作方、競爭方、政府

2、內在條件:資本、技術、人力、設備

有了這個前提,企業在能成之為個企業,才能做好去實現盈利的準備。

好,開始分兩個階段推導:

第一階段:確定企業從目標開始到實現目標的全過程。

管理的第一步:找到企業方向

管理的第二步:分清現況, 即明確企業的內外部條件,長處與不足

管理的第三步:確定目標,在方向與現況的綜合分析的基礎上,確定企業目標

如果找到這個目標,那么第四步是什么?

管理的第四步:找到目標與現況的差距

這個差距就是我們通常意義上的問題,正是因為有了這些問題,才需企業的各級人員通過“行動”來解決“問題”。

管理的第五步:提出解決措施并決策

解決問題的措施可以有多種選擇,選擇最合適的方案就是決策。

管理的第六步:編制計劃。

我們通常說目標計劃管理,于是很多人就認為計劃就是目標的后續步驟。其實,計劃是以決策為基礎的。

管理的第七步:

整合資源,調配人力,通過調整、修正與控制推動行動,按計劃實現目標。

從開始到實現目標,我們可以看到這是一個過程,過程中的要素有:目標、現況、問題、措施、決策、計劃、資源、人力,而推動這個過程最終能達成目標就是“行動”。

管理的任務就是確保這個“行動”在企業這個組織中,上下一致,協同有效乃至高效。

行動是一個過程,它分階段,分步驟,而如果在這個過程中,企業的各級人員對過程的環節混亂或不清晰,管理的一體化就無從談起。

第二階段:確保行動因素有效的因素

要確保上述七步行為的有效,我想應有如下的關鍵因素:

第一因素:工作標準 即公司的組織架構、權責、制度、流程、手冊、表單。

第二因素:行為標準 即領導者、經理人、執行層在“行動”時應遵循的標準,如匯報的行為標準,會議的行為標準,領導的行為標準等等。行為標準就是企業各級人員的行動模式,也是人力資源選拔與培養的基礎。

第三因素:企業文化與獎懲體系

中國的老板很喜歡談文化,但我認為10年以上歷史的企業暫時可先不談文化,“行動”中的好與壞需要有判斷的標準,同時也需要有推動“好”與遏制“壞”的手段。

第三階段: 構建系統

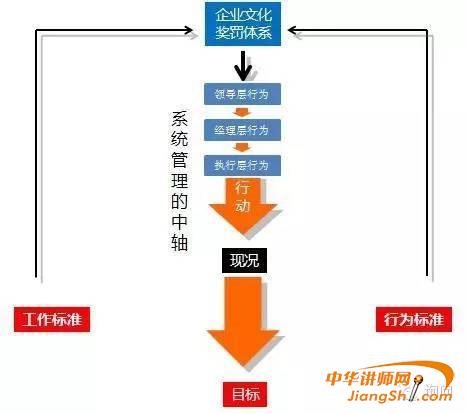

什么是系統管理,我認為應按如下的結構建立這個系統,我稱之為管理的4維系統,如下圖所示:

系統管理的邏輯:在建立工作標準(組織架構、權責體系、制度、流程)與行為標準(勝任力模型)基礎上,通過文化與獎懲體系,推動企業行為(領導層行為、經理層行為、執行層行為)轉變成有效行動,實現企業目標。

系統管理的四維:

1、管理中行動的全過程:

管理的系統化認知1: 管理是認清方向,分析現況,確定目標,找出目標與現況的差距(問題),制定改進措施并決策,以此為基礎編制計劃(明確劃分計劃類及非計劃類任務),通過整合資源,調配人力,實施調整、修正與控制來推動組織全體、團體或個體行動,從而最終按計劃實現目標的過程。

注:以上定義我稱之為管理行動的七步,它涉及到目標、決策、計劃與工作的全過程,是系統管理的中軸,也是系統管理的基礎,在現實的工作中,企業各級管理者需全面理解此七步的邏輯,從而確保企業的行動的一體化,在具體的工作中,大量爭議產生的一個重要原因即在于企業內部各級人員、各部門人員在行動中的不統一。

例如,當處于問題解決的現況分析階段時,此時的管理任務在于集合力量描述客觀問題,但大多數企業企業會出現“這事我覺得可以這樣處理”這樣的雜音,雜音太多,力量難以聚焦。

這是整個系統管理的中軸,也是行動落地的實現路徑。

2、建立工作標準:

管理的系統化認知2:管理是確定組織模式、制定流程與制度并構建工作標準。

工作標準的金字塔體系如上圖所示, 在頂端,是組織架構與權責關系,也是整個工作標準體系的核心。

在這個體系中,最重要需要解決的是企業這個組織中各項職能之間的關系,這又是另一個管理中的難題。

我在系統管理的課程中,有一個必問的問題:

假設企業中有如下職能模塊:

它們之間應該有怎樣的關系,請畫出它們的邏輯關系圖,請注意,我這個課題的要求是畫出各項職能之間的邏輯關系。

它們之間的關系肯定是存在的,因為企業是為了盈利而組成的一個組織,這個組織的各項職能都應是彼此配合與協同,共同實現企業的目標。

那么,它們之間的關系應如何表示,更重要的是,它們之間是如何實現協同與配合,我在研究此課題前,就曾想過:如果我們不能明示出它們之間的關系,那么這個企業的組織結構就難以合理與有效。設想我們如果都找不到發動機、油門、剎車、離合之間的關系,我們如何去設計一部開得動的“車”。

我研究過許多企業的組織結構圖,發現組織結構不合理是眾多企業的通病。不合理的組織結構,其制度與流程再到工作表單,不可能做到合理。

要實現企業運營有效,從組織架構到權責關系再到制度與流程,是企業繞不過去的關口。

回到這個課題,下圖是大多數學員的相似答案:

多么象一個企業的組織結構圖。

在現場授課時,我會就這張圖,提出問題:如果成本管理是在財務管理下面,那么在圖中如何找到它與生產管理、營銷管理、人力資源管理等相關職能的成本關系。

在現場授課時,我曾問學員,如果難度排序從1到10,那么這個問題的難度是多少?

絕大多數人舉手表示難度是10。

我的觀點:貌似困難的問題,其實質可能是簡單的,關鍵就在于我們沒有做到能結構化地去分析、去解構與架構。

這個組織的體系的構建應遵循一個什么樣的基本準則,從而確保各項職能的關系能實現全面協同,篇幅有限,不能在此詳述了。

3、建立行為標準:

管理的系統化認知3:管理是確定以勝任力模型為基礎的員工行為標準。

行為標準是確保管理行為有效的基礎之一,而企業行為標準的建立又以崗位勝任力模型為基礎,在這方面, 傳統的勝任力模型完全失效,企業的人力資源選拔與培養基本依賴于經驗,企業的員工能力培養基本無效。

什么是綜合能力,什么是領導能力,什么是管理能力,什么是專業能力,如何去評價,如何去培養,它們之間是否也存在必然的聯系,或者說是否也能找到一個客觀的標準,從而找到實出評價與培養的路徑?

為解決這些問題,我提出四維勝任力模型,具體請參見《詢問之3——勝任力與能力模型》

4、文化與獎罰:

管理的系統化認知4:管理是確定企業文化導向,制定獎懲體系。

4.1企業文化:

中國的企業文化建設總給人“假大空”的印象, 常陷入標語化,口號化的傳統模式,其實企業文化本質的邏輯是:

4.1.1企業文化是系統管理的一環,其實質是確立企業的行為價值標準,從而構建企業成員行為的價值取向,最終仍以推動企業價值標準所提倡的“行動”為最終目標。

4.1.2 企業文化的落地的基本邏輯圖

圖中,我們可以看到,文化只有體現在制度、流程中,通過對行動的影響,才能轉變為有效的行動。同時,企業文化的建設需要企業清晰的發展愿景,并通過有效的評估體系才能確保文化的落地。

4.2 獎懲:

管理的對象以基于實現目標的行動。行動有好有不好, 自然就需要有獎有罰,從而推動“好”而遏制“壞”。這個推動與遏制的過程是通過“評價”與“獎懲”來實現的。

因此,企業需要建立“評價”的體系與“獎懲”的標準。

二者之中,“評價”的體系是其關鍵也是企業系統管理中的難點。

評價的體系:

體系的要點:評估的對象是“行動”,行動可分為兩大類:

1、個體行動;

2、組織行動;

行動需要對針對的評價,此評價分為如下兩個方面:

A. 行動的模式: 考察組織的行動能力與個人的勝任力;

B. 行動的結果:考察組織業績與個人的業績。

第二步:企業評價體系

企業的行為評價體系+企業的組織診斷體系=企業評價體系

參見下表

其中:勝任力評價的基礎:四維勝任力勝任力模型業績評價的基礎:VSC-BSC-KPI績效系統

注:在傳統的BSC-KPI績效體系中,其指標設定邏輯是:

1、設定BSC總經理指標,

2、按從總經理到部門再到崗位的邏輯設定各級KPI指標,

這個邏輯由于BSC的定位, 存在漏洞,關于此點,會在《系統思維到系統管理》一文中詳述。

組織診斷的基礎:系統管理

總結:

回到本文開始的那個問題:

您作為一個經理人,是如何理解管理的?

我的回答:

我個人是從如下兩個角度來理解“管理”的。

第一,從企業的角度:管理是在內外的客觀條件下通過推動有效的“行動”來實現企業的目標。所以,行動就是管理的關注的對象,在企業中,所有的“行動”可以分解為領導層行為,經理層行為,執行層行為。這些行為在具體的行動中分為如下幾個步驟:

1、認清方向;

2、分析現況;

3、確定目標;

4、找出問題;

5、制定措施并決策;

6、編制計劃;

7、在控制與調整中執行任務,完成計劃,實現目標。

要確保這些行動有效,企業需要建立工作標準(組織架構、權責體系、制度、流程)、行為標準(勝任力模型)與文化與獎懲體系。

因此,行動+工作標準+行為標準+文化與獎罰體系就組成企業的系統管理。

第二、從經理職責的角度:我是部門經理,因此管理就是在對系統管理的全面理解基礎上,明晰目標,確定權責、按上級安排,協同平級、領導下級,共同推動高效行動,實現目標。因此,從個人職責角度,管理是:

1、理解目標;

2、了解客戶需求;

3、確定權責與工作流程;

4、確定工作內容(計劃工作與日常工作)與指標;

5、協助上級;

6、推動內部溝通與協同;

7、下屬管理(按下屬勝任力實施監控、輔導、推動與授權)

總字數:464字,按正常語速,回答時間2分半至3分鐘。

“詢問”管理:

管理的科學性是管理的最重要屬性;

管理需從系統角度全面認知;

管理的實踐不是提升管理的有效路徑;

管理的科學化需要實踐+系統思考;

管理的核心不在于創新,而在于尋求管理的本源;

管理可以多、可以難,但不可以復雜;

管理者首先要認清管理,才能管理;

管理混亂的根源在于思維的混亂與日常理解中的“想當然”

管理,請先從系統做起;系統,請先從思維做起!

浙公網安備 33010802003509號

杭州講師網絡科技有限公司

浙公網安備 33010802003509號

杭州講師網絡科技有限公司