“習常態”卓然成型:六大新氣象重塑中國

兩年時間,氣象一新。

中國經濟步入“新常態”,全面深化改革以前所未有的密度高效推進,中央八項規定勒緊官員紀律之繩,中央和省級巡視工作制度化推進,依法治國依憲治國已成社會共識……

這兩年來,帶有習近平個人鮮明風格的一系列治國理政的新提法、新理念、新政策正在并將繼續深刻改變和重塑中國。

由習近平擔綱起草的十八大報告,提出了“五位一體”建設中國特色社會主義現代化的總體布局,即包括經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態文明建設。

而清華大學國情研究院院長胡鞍鋼撰文稱,十八大后的總體布局實際上是“六位一體”,在“五位一體”之外,還應加上國防和軍隊現代化建設。

這就是兩年以來已漸成型的“習常態”。

“習常態”是指中國在經濟、政治、文化、社會、生態文明和國防六大領域全面進入了一種“新常態”的時代大格局。

在這種大格局下,主動認識、適應和引領由“六位一體”總體布局構筑的“習常態”成為唯一必然選擇。

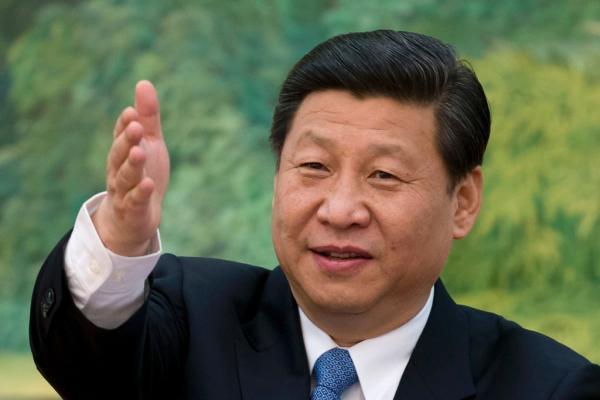

自十八大履新中共中央總書記以來,習近平挑起了國家興盛、民族復興的重托,決心帶領中國繼續無畏前行。

“治理這樣一個國家很不容易,必須登高望遠,同時必須腳踏實地。”今年2月,在接受俄羅斯電視臺專訪時,習近平說。

在受訪時,他的語調平緩而沉穩,大多數時候面帶微笑,而在談及中國的改革與發展時則神情嚴肅。

“在中國當領導人,必須在把情況搞清楚的基礎上,統籌兼顧、綜合平衡,突出重點、帶動全局,有的時候要抓大放小、以大兼小,有的時候又要以小帶大、小中見大。”習近平形象地總結自己的工作就是要十個指頭彈鋼琴。

兩年來的腳踏實地,讓新加坡國立大學東亞研究所所長鄭永年感嘆,沒想到十八大后的中國會發生如此大的轉型。

中國經濟適應“習常態”

“習常態”首先體現在中國經濟已步入“新常態”。

澎湃新聞注意到,今年5月,習近平在考察河南時,首次提及“新常態”。

今年5月9日,習近平在河南省蘭考縣出席指導縣委常委班子專題民主生活會。 新華社 資料

那時,中國經濟正遭遇“倒春寒”:一季度增速跌入6個季度以來的谷底,實體經濟成本高企,房地產交易量價齊跌,“三駕馬車”拉動乏力……憂慮正在蔓延。

其時,習近平指出,“我國發展仍處于重要戰略機遇期,我們要增強信心,從當前我國經濟發展的階段性特征出發,適應新常態,保持戰略上的平常心態。”

適應經濟“新常態”,意味著中國要接受從超高速轉入中高速增長率的現實。

適應的背后,習近平領銜中央領導集體給中國經濟開出了一劑藥方——堅持穩中求進、改革創新。

具體來說,就是要在穩扎穩打、步步為營的同時,積極推動全面深化改革,堅持問題導向,勇于突破創新,以改革促發展、促轉方式調結構、促民生改善。

2013年11月,十八屆三中全會通過《中共中央關于全面深化改革若干重大問題的決定》,涉及15個領域60項改革任務。

美國《新聞周刊》其后的封面報道如此描述:“這份被簡稱為《決定》的報告著重指出市場力量‘在資源分配上起決定性作用’——這是一個讓全世界受過西方經濟學體系訓練的經濟學家們都交口稱贊的說法。”

正是在這份決定里,中央果敢地以“使市場在資源配置中起決定性作用”重要論斷取代了之前貫徹的發揮市場在資源配置中的“基礎性作用”的論述。

對《決定》的落實,習近平更加果敢。

兩個月后,中央全面深化改革領導小組在公開報道中亮相,而習近平則成為全面深化改革的“新設計師”。

國資國企改革、財稅體制改革、行政管理體制改革、涉外經濟體制改革……經濟領域的“習常態”已登場。

去年12月17日,上海市政府公布“國資國企改革20條”,最先拉開國資國企改革大幕。

截至目前,全國已有過半省份出臺了地方版“改革路線圖”,涉及混合所有制、國資結構調整、產權制度、分類監管等多方面內容。

隨著不久前國務院國有企業改革領導小組的成立,國家版的改革方案正呼之欲出。

一些改革仍在嘗試和摸索,另一些改革則已開花結果。

12月11日落下帷幕的2014中央經濟工作會議上提出,推廣中國(上海)自由貿易試驗區(以下簡稱“上海自貿區”)經驗。

翌日,國務院常務會議即明確,依托現有新區、園區,在廣東、天津、福建特定區域再設三個自由貿易園區,以上海自貿區試點內容為主體,結合地方特點,充實新的試點內容。

上海自貿區于2013年8月22日經國務院正式批準設立,9月29日上午10時正式掛牌。

在商務部國際經貿關系司司長尹宗華看來,上海自貿區的建設“對加快政府職能轉變、積極探索管理模式創新、促進貿易和投資便利化,為全面深化改革和擴大開放探索新途徑、積累新經驗,促進各地區共同發展,具有重要意義”。

依法反腐步入“習常態”

黨紀國法之繩已被勒緊愈發成為中國官員必須適應的一種“習常態”。

反腐倡廉,是十八大之后習近平在政治領域最引人注目的重大舉措。

比起面對老百姓時的平易近人、走街串巷時的從容與親切,習近平在整治黨風政風之時,表現出的卻是與前者截然相反的鐵腕和高效。

歷史作家二月河說,當前的反腐勢頭可謂“蛟龍憤怒,魚鱉驚慌,春雷一擊,震撼四野”,“現在的反腐力度讀遍二十四史都找不到。”

有數字為證。

十八大以來,已有超過18萬名黨員干部被處分,超過50名省部級官員落馬。

習近平曾在十八屆中央紀委二次全會上誓言,“不論什么人,不論其職務多高,只要觸犯了黨紀國法,都要受到嚴肅追究和嚴厲懲處。”

對周永康、徐才厚的查處,成為這一表述的重要印證。

反腐專家任建明曾向澎湃新聞指出,“當前需用重典嚴厲打擊腐敗,起到震懾作用。而反腐的治本之策還是制度建設,最根本的措施就是改革制度。”

由習近平掛帥的中央全面深化改革領導小組(以下簡稱“中央深改小組”),體現的是中央下一步關注和聚焦的重點。紀律檢查體制改革小組是其6個專項小組之一。

更為可貴的是,習近平將反腐系于法治。

“對徐才厚案件的處理正是循法治的路,以此來聚焦人們的目光,證明依法治國不是嘴上說說。”國防大學教授公方彬告訴澎湃新聞。

從習近平今年6月30日主持召開中央政治局會議,聽取中央軍委紀委《關于對徐才厚嚴重違紀案的審查報告》,到歷時近4個月的審查后,軍事檢察院查清徐才厚的受賄犯罪事實,決定將其移送審查起訴,徐案的推進一直在法律的軌道上。

10月20日召開的十八屆四中全會,首次將推進依法治國作為會議主題。外界普遍認為,這次會議是中國反腐制度化、法治化的一個轉折點。

“習常態”力推媒體融合

“一個國家綜合實力最核心的還是文化軟實力,這事關精氣神的凝聚,我們要堅定理論自信、道路自信、制度自信,最根本的還要加一個文化自信。”2014年全國“兩會”期間,習近平在參加貴州代表團審議時談到。

今年3月7日,習近平參加十二屆全國人大二次會議貴州代表團的審議。 新華社 資料

立足中國傳統文化,不僅是社會核心價值觀培育的需要。不少人擔心,中國社會傳統價值觀的缺失,將帶來問題與隱憂。

“牢固的核心價值觀,都有其固有的根本。拋棄傳統、丟掉根本,就等于割斷了自己的精神命脈。”今年2月24日,習近平在中央政治局第十三次集體學習時說道。

弘揚中國傳統文化,更是賦予中國夢內在的動力。

中央黨校教授姜躍認為,在宏觀層面上我們接受和吸納了更多的西方現代制度,在微觀層面,我們仍是用傳統文化處理個人與自己、與他人的關系,這是擺脫不了的。

習近平所瞄準的,正是中國傳統文化中可資現代借鑒的“治理經驗”,用中國古代的經驗來豐富國家治理體系與治理能力現代化。

文化軟實力的構建離不開成熟、強有力的媒體。

然而,傳統媒體面臨轉型的趨勢已無法逆轉。

今年8月18日,中央深改小組第四次會議審議通過了《關于推動傳統媒體和新興媒體融合發展的指導意見》。

習近平冀望,“著力打造一批形態多樣、手段先進、具有競爭力的新型主流媒體,建成幾家擁有強大實力和傳播力、公信力、影響力的新型媒體集團,形成立體多樣、融合發展的現代傳播體系。”

微信公眾號“俠客島”稱,從年初至今,宣傳系統的高級領導,早已為這幾句話預熱。

今年年初,中央政治局常委劉云山在全國宣傳部長會議上,明確談了這個話題;4月,中央政治局委員、中宣部部長劉奇葆對推動媒體融合發展作了具體部署。

中央更直接的動作則來自三次與媒體的直接接觸。

5月,劉奇葆聽取新華社推進媒體融合發展的匯報;6月,劉云山到人民日報調研,專程前往人民日報法人微博運營室和移動客戶端運營室,7月,中央網信辦主任魯煒現身新成立不久的澎湃新聞。

今年被稱作“媒體融合年”。從被稱為是全面深化改革元年的2014年開始,關于媒體的融合、轉型、壯大已成為一種“習常態”。

“習常態”落腳民生

上任伊始,習近平已將執政重點著眼民生。

2012年11月15日,習近平當選中共中央總書記之后首次“施政演說”。

“更好的教育、更穩定的工作、更滿意的收入、更可靠的社會保障、更高水平的醫療衛生服務、更舒適的居住條件、更優美的環境,期盼著孩子們能成長得更好、工作得更好、生活得更好。”

10個他所認為的人民群眾期盼的“更”美好生活,是習近平對改善民生樸素又全面的理解。

事實上,促進社會公平正義、增進人民福祉亦是全面深化改革的出發點和落腳點。

這其中,教育是民生之本。

2014年3月,國家啟動實施農村學生單獨招生、農村貧困地區定向招生專項計劃、地方重點高校招收學生專項計劃。

6月,國務院印發《關于加快發展現代職業教育的決定》,全面部署加快發展現代職業教育。

住房、醫療、食品,樣樣牽動習近平的心。

放寬棚改企業債、創新推出項目收益債,金融創新破解保障房建設資金瓶頸,全國各類棚戶區改造470萬套以上;放寬社會辦醫主體和服務領域,政策松綁豐富醫療衛生資源供給;“建管并重”的綜合管理協調機制破解垃圾圍城、城市內澇;根治“九龍治水”之困的頂層設計保證食品安全……

人民日報總結道,在全面深化改革的進程中分享改革發展的成果,成為人們越來越真切的感受。

不可不說的是牽涉億萬百姓切身利益的戶籍制度改革。

2014年6月6日,由習近平擔綱組長的中央全面深化改革領導小組,正式審議通過了《關于進一步推進戶籍制度改革的意見》。

這份意見,習近平或許已醞釀許久。

在13年前的博士論文中,他這樣寫道,“取消在計劃經濟體制下形成的、從人們出生之日起就分成非農業人口和農業人口兩種不同身份的戶籍制度,是歷史發展的必然趨勢,政府應理智而又勇敢地面對這一現實。”

7月30日,國務院《關于進一步推進戶籍制度改革的意見》公之于眾,進一步推進戶籍制度改革開始進入全面實施階段。意見中的最大亮點,莫過于建立城鄉統一的戶口登記制度。

公安部副部長黃明談到,這次戶籍制度改革決心之大、力度之大、涉及面之廣、措施之實是以往所沒有的。

生態建設助力“習常態”

“更舒適的居住條件、更優美的環境”離不開生態文明建設。

今年2月26日,習近平在北京市規劃展覽館了解北京城市總體規劃。新華社 資料

作為十八大報告起草組組長,習近平在設計全面建設社會主義現代化“五位一體”時,特意凸顯了生態文明建設的重要性。

過去所談論的“四位一體”中,并不包含生態文明建設。

“寧要綠水青山,不要金山銀山,而且綠水青山就是金山銀山。”去年9月,習近平在哈薩克斯坦納扎爾巴耶夫大學回答學生問題時說。

有重視就會有舉措。

同樣,習近平希望運用法治的力量解決生態環境保護的問題。“只有實行最嚴格的制度、最嚴密的法治,才能為生態文明建設提供可靠保障。”

在2013年5月中央政治局第六次集體學習時,習近平談到,應當“建立體現生態文明要求的目標體系、考核辦法、獎懲機制,使之成為推進生態文明建設的重要導向和約束”。

他甚至毫不避諱地談起北京那糟糕無比的霧霾。

今年11月10日,在北京舉行的亞太經合組織第22次領導人非正式會議領導人歡迎宴會上,習近平聊到人們熱議的“APEC藍”。

“有人說,現在北京的藍天是‘APEC藍’,美好而短暫,過了這一陣就沒了。我希望并相信,經過不懈努力,‘APEC藍’能保持下去。”

習近平向在場的所有人保證,中國正在全力進行污染治理,力度之大前所未有。

“我希望,北京乃至全中國都能夠藍天常在、青山常在、綠水常在,讓孩子們都生活在良好的生態環境之中。這是中國夢中很重要的內容。”習近平說。

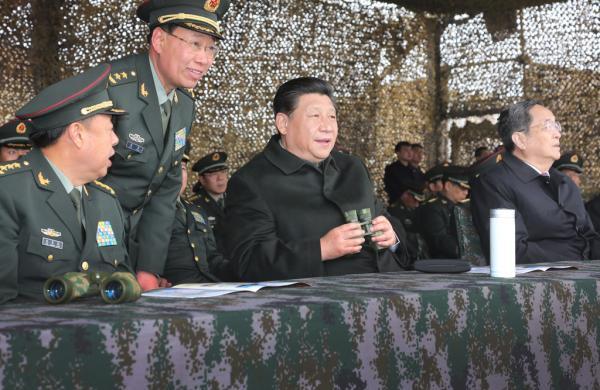

堅定治軍保障“習常態”

國防和軍隊改革,亦是“習常態”的應有之義。

今年5月1日,習近平在新疆軍區綜合訓練場實地觀摩部隊實戰化訓練課目演示。 新華社 資料

今年10月底,習近平在全軍政治工作會議上強調,堅持黨對軍隊絕對領導是強軍之魂,鑄牢軍魂是我軍政治工作的核心任務,任何時候都不能動搖。

鄭永年曾對媒體表示,在執政黨缺少對軍隊的制度性控制的情況下,軍隊的自主行為必然導致軍隊的非正常行為。

軍隊腐敗只是諸多非正常行為的表現形式之一。

自習近平擔任中共中央軍委主席以來,除了查處徐才厚等軍中大“老虎”外,還先后出臺了一系列舉措來整治軍隊:禁止軍隊用豪車、全面清查部隊房地產,糾正治理軍隊住房的“不正之風”……

“徐才厚案不是反腐的終結,只是開始。成都軍區原副司令員楊金山的落馬說明,中央軍委的反腐決心和力度在繼續深化。”公方彬告訴澎湃新聞。

今年11月,新華社報道稱,中央軍委主席習近平簽署命令,解放軍審計署由總后勤部劃歸中央軍委建制。

解放軍審計署將在中央軍委領導下,主管全軍審計工作,對中央軍委負責并報告工作。

這意味著,審查總后勤部原副部長谷俊山和海軍原副司令員王守業時的掣肘將不復存在。升級后的軍隊審計署,未來將更加獨立自主地行使審計監督權。

軍隊反腐只是國防和軍隊改革的一小部分。

今年3月15日,中央軍委深化國防和軍隊改革領導小組第一次全體會議召開,3月19日,中央軍委深化國防和軍隊改革領導小組后勤政策制度和保障力量改革專項小組召開首次會議,被認為是中國國防和軍隊改革正式步入實施階段。

這一輪改革將緊緊圍繞“能打仗、打勝仗”的目標展開。習近平深信,能打仗、打勝仗是強軍之要。

習近平已經讓外界感受到他堅定治軍的決心。

在前美國駐華大使洪博培 (微博)眼里,習近平是繼鄧小平之后最具轉型色彩的中國領導人,風格穩重自信,他將促進中國在競爭高度激烈的國際市場環境中取得成功,獲得全球思想領袖的廣泛關注。

“習近平在其執政期間,將成為中國第一位真正的全球領袖。”洪博培在為《時代》周刊撰寫的評語中寫道。(澎湃新聞網)

浙公網安備 33010802003509號

杭州講師網絡科技有限公司

浙公網安備 33010802003509號

杭州講師網絡科技有限公司