精益難嗎?

說難也難,因為諸多障礙。

說難也不難,因為諸多障礙可能并不真正存在。

有時候,障礙本身并不真正存在,影響我們改變和嘗試的只是那些已經固化的思維與經驗,在企業經歷過的豐富經驗不僅僅制約著自己積極改變并勇敢嘗試,同時影響了其它積極的嘗試和努力。

精益生產是對傳統生產方式的一種變革,作為一種全新的生產模式和管理理念,它在推行的時候面臨著許多的困難,尤其在推進的初始階段,人們對改變現狀的惰性和阻力讓精益生產變革變得寸步難行,而好不容易改變下來的成果又往往得不到有效的執行和堅持,難于改變與隨意改變常常讓精益生產推行者深感疲憊與無奈。

人總有一種趨于保持現狀的習慣和惰性,無論是工作還是生活,個人思想或組織意識,一旦形成了某種共同的行動或意識后就往往不再樂衷于改變目前的狀況,比如一個人在一個地方生活時間長了并習慣了當地的生活后一般是不愿意輕易改變生活環境的,越是年長的人表現越明顯,很多老人從農村搬到城市后仍然保持著原來農村的生活習慣和喜好。這種現象在企業中同樣明顯,要改變一些人的思維、方法乃至企業的文化非常困難,我們不難發現,很多時候,在一個企業工作越久的人越難接受精益生產的方法和理念,他們已經形成了某種固定的方法和思維,過去累積的經驗一方面幫助他們快速地解決一些問題,另一方面又約束了他們對新鮮事物的接收和嘗試,當精益的改革者向他們建議一種改善方案時,很容易得到“不行,這個方法很久以前我們已經試過了”的回答,而很多時候這些經驗卻并非他們曾經親自嘗試,他們也是從旁人或前人那邊聽說而已就轉化成自己的經驗,更糟糕的是這些所謂的經驗豐富者往往受固于過去的經驗就不再愿意或拒絕再次嘗試。精益生產推進人不得不花大量的精力去克服這些人的意識和思維方面的阻力問題,因此常常會聽到精益生產推進人關于“推行精益太難”抱怨。

至于改變難的另一個問題卻又是改變的隨意性,實施了一個改善,創建了一種模式,剛開始還能按照要求執行,但過兩周沒人監督時就變了樣走回老路,或者換了員工就無法持續執行,幾條相同的生產線卻每條線做法都不同……每次看都有不同做法,發現一次、培訓一次、糾正一次,好了一段時間,過段時間又變了樣,明明規定流動批量為每次10個,實際卻常常是15個或20個;設計好傳遞員每15分鐘循環一次,有些水蜘蛛卻偏愛30分鐘或者隨意循環……改變的隨意性的直接后果就是精益生產的方法和理念無法有效實施,精益生產好處更體現不出來。于是,時間一長,對精益生產的抱怨與不滿由推行者漫延至管理層和員工,推行者抱怨說改變難執行不好,員工抱怨精益生產的方法不好執行,管理層抱怨精益生產的效益看不到……

幾乎所有的企業在推行精益生產的時候都會碰到這樣的問題,尤其在推行初期,難于改變和隨意改變的問題甚至有可能使精益之路半途而廢。

而一次關于猩猩吃香蕉的試驗則很好的揭示了問題的真諦,為精益的推行者和執行者提供一個思維的突破。

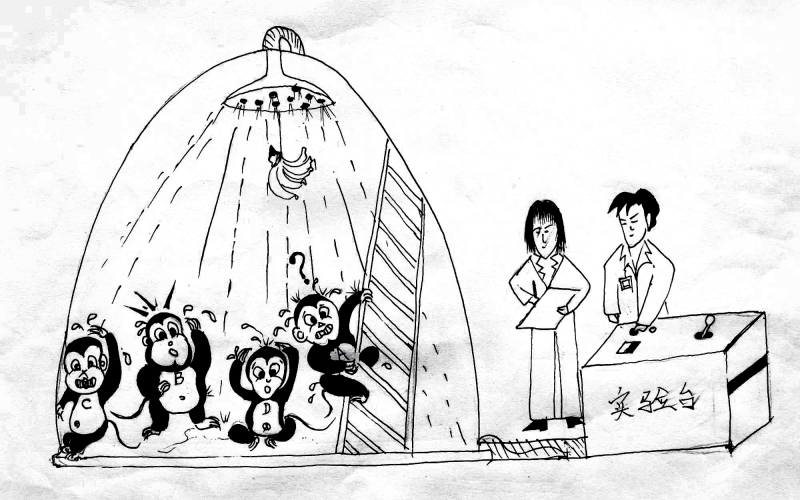

實驗的過程如下:

實驗準備:準備一個大籠子,在籠子頂部安裝噴淋裝置,在籠子的頂端同時懸掛一只香蕉,再安放一架梯子通向香蕉,然后在籠子里放進四只猩猩。

實驗階段一: 猩猩A第一個發現香蕉,它開始向香蕉走去,當它的手觸摸到梯子的時候,實驗操作人員立刻把籠子頂端的噴淋裝置打開,籠子內頓時下起了“傾盆大雨”,猩猩A立即收回雙手遮住腦袋,其余三只也匆忙用雙手遮雨,猩猩A的手離開梯子時,噴淋裝置關閉。“雨過天晴”,猩猩A又開始準備去爬梯子去夠香蕉,當它的手再次觸摸到梯子時,又開啟了噴淋裝置,眾猩猩又慌忙用雙手遮雨,等猩猩的手再次離開梯子時,噴淋再次關閉。猩猩A似乎領悟到被雨淋和香蕉之間的模糊關系,終于放棄取得香蕉的念頭。

過了一段時間,猩猩B準備試一試,它走到梯子跟前,當手碰到梯子時,噴淋開啟,大家慌忙避雨,此時手離開了梯子,關閉了噴淋裝置。最后猩猩B也放棄了拿香蕉的念頭,匆忙逃回到籠子的邊上。又過了一陣兒,猩猩C準備試試它的運氣,當他向梯子走去的時候,另外三只猩猩擔心地望著它的背影,尤其是猩猩A和猩猩B,當然,猩猩C也不能逃過厄運,它在瓢潑大雨中狼狽地逃回到伙伴當中。

饑餓折磨著猩猩,猩猩D雖然看到了三只猩猩的遭遇,但仍舊懷著一點兒僥幸向梯子走去,它也許在想:“我去拿可能不會像那三個倒霉蛋那樣點兒背吧?”,當它快要碰到梯子時,實驗操作人員正準備打開噴淋裝置,沒想到另外三只猩猩飛快地沖上去把猩猩D拖了回來,然后一頓暴打,把可憐的猩猩D僅存的一點兒信心也從腦子里打了出來。

現在,四只猩猩老老實實地待在籠子的邊上,眼巴巴而又惶恐不安地望著四周。

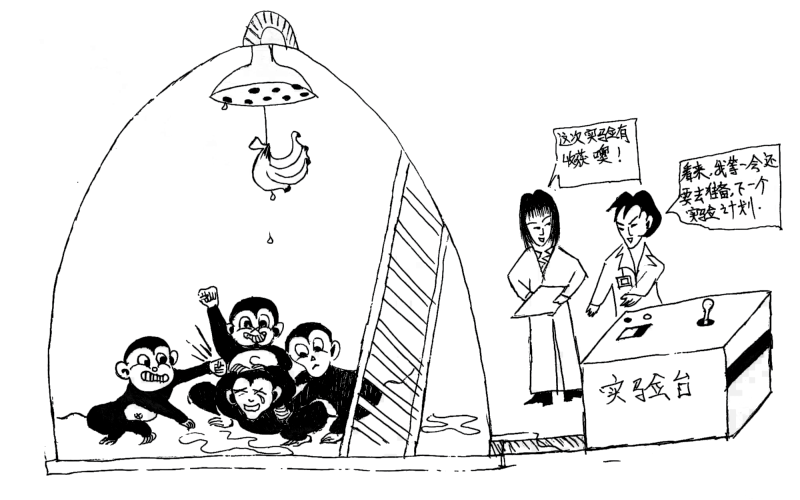

實驗階段二 :實驗人員把猩猩A放出來,然后放進猩猩E,這只新來的猩猩看到了香蕉,高高興興地向梯子走去,結果被猩猩B、C、D拖回來一頓猛捶,它對挨揍的原因不大明白,所以在攢足了勁兒后,又向梯子走去,它想吃那只香蕉,同樣的結果,三只猩猩又把它教訓了一頓,雖然還是不明白為什么挨揍,但它現在明白了那只香蕉是不能去拿的。

實驗人員又把猩猩B放出來,再放進猩猩F,在動物本能的驅使下,猩猩已準備去拿香蕉。當它的手快要碰到梯子時,另外三只猩猩迅速地把它拖了回來,然后一頓暴打,猩猩C和猩猩D知道它們為什么要打這只猩猩。然而,猩猩E卻不太明白它為什么要揍猩猩F,但是它覺得它必須得揍它,因為當初別的猩猩也這么打過它,揍猩猩F肯定有它的道理。

現在猩猩F也老實了,實驗人員把猩猩C和猩猩D也相繼放出來,換進新的猩猩,不言自明的是,它們也被拳打腳踢地上了幾“課”。

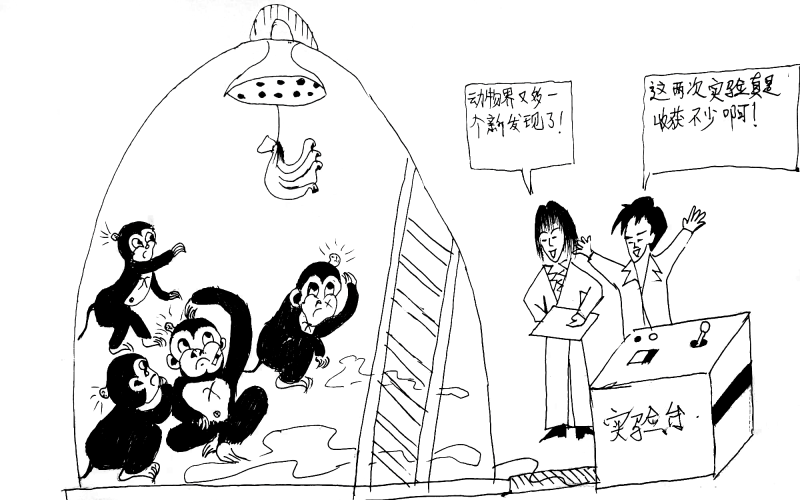

等四位“元老”都被換走之后,結果這四只新的猩猩還是一樣,老老實實地待在籠子的另一端,眼巴巴而又惶恐不安地望著香蕉。

實驗向我們形象地展示了組織內文化延續與執行、積極改變與嘗試的內涵。

這實驗的初始階段,猩猩們在并不預知風險的情況下不停地嘗試,就象很多企業剛剛建立的時候大膽地嘗試一些新的方法,然而,當碰到一些阻力后就開始放棄了,失敗的嘗試同時固化成組織內成員后來不再嘗試的經驗,事實上,最初嘗試過程中碰到的困難在后來已經不復存在(實驗人員關閉了水龍頭)。但是,猩猩們傳統的經驗已經約束了它們再次進行新的嘗試,即使障礙早已消除,更糟糕的是這種拒絕改變和嘗試的思維影響了后來加入的成員。企業中我們推行精益生產時經常碰到的情況何嘗不是如此呢?很多時候,障礙本身并不真正存在,影響我們改變和嘗試的只是那些已經固化的思維與經驗,在企業經歷過的豐富經驗不僅僅制約著自己積極改變并勇敢嘗試,同時影響了其它積極的嘗試和努力。

在我們推進精益生產的時候,有一個很好的案例。在一次改善活動中對某產品系列進行流線化布局,在布局產品A的時候,該產品的作業指導書要求先測高壓再測低壓,當生產線布局好后運行另一種產品B時,產品B的作業指導書卻要求先測低壓再測高壓,這相反的作業順序給布局排拉、產線管理、WIP控制、人員管理帶來很多的不便,于是我就問相關的人為什么產品A先高后低而產品B卻先低后高,結果從操作業員至生產主管和產品工程師,沒有一個能回答為什么,因為以前的經驗一直都是這么做的,然后我問產品工程師能否查一下產品設計文件是否有這方便的規定,開始時產品工程師堅持說不用看,肯定的是有規定的,在我的一再要求下工程師同意查閱產品設計說明書,最后查閱的結果讓工程師也覺得驚訝,因為產品設計文件根本就沒有要求測高低壓的順序,再順著查產品的工藝流程圖時發現,在流程流程圖中,只識別了“測耐壓一”和“測耐壓二”,結果在作業指導書中有些產品把“測耐壓一”安排成高壓,而有些作業指導書把“測耐壓一”安排成低壓!問題很快就解決了。阻礙很多時候并不真正存在,影響我們改善的只是我們是否有改變的意識和積極的嘗試。

猩猩吃香蕉實驗的另一個啟示就是一個組織內的文化延續和有效執行,在由不同的猩猩組成的團隊中,則很好的完成了信息的傳遞,并確保組織內的每一個成員都能很快形成共識并且很好的執行組織的要求。如同企業文化一樣,不管人員怎樣變化,都要使組織的任務能夠準確的傳達給每一個成員并有效地執行。精益生產推行過程中,無論是改革的先鋒者,還是后來被要求執行的人,首要的是鞏固改善成果,而不是隨意改變,更不能隨意改回以前的做法。實施一個改善,鞏固一個改善,由點到面,由淺入深,才能讓企業和員工得到精益生產的效益!如果缺乏良好的溝通與執行,精益生產最終也只能是開發不結果的浪費。

強調積極的改變與有效的執行并不矛盾,有改變的意識和積極的嘗試,才能充分的享受精益生產變革所帶來的快樂;而對改善的成果,需要有效的執行加以鞏固;

過去不行的,并不意味著現在也不行

過去推動不動的,并不意味著現在也推不動

內部力量推不動的,并不意味著外部力量也推不動

敢于創新,不斷改善并鞏固成果,實現精益持續改善的PDCA循環----這是精益的必經之路!

浙公網安備 33010802003509號

杭州講師網絡科技有限公司

浙公網安備 33010802003509號

杭州講師網絡科技有限公司