文/方然

挑戰者第一次通過嬰兒的長相�,找到嬰兒的父母�;第二輪是Dr.魏的加試,即通過父母�,找到他們的寶寶。何思慧強大的人臉識別能力�,對應的大腦區域在哪里呢�?

大腦分四個區:枕葉�、額葉、頂葉和顳葉�。在下圖中�,人臉識別都能力在綠色圈出紅色箭頭指向的枕葉區,這個區主要負責視覺感受和圖像欣賞的功能域�。通過大腦掃描顯示:人的顳葉和枕骨腦葉兩個區域就主要負責面部識別�。

《最強大腦》第一季�,人臉合成挑戰�,有李玉娟和楊冠新,照片50%和50%合成的�,由合成臉找到分別對應的臉;而《最強大腦》第二季,何思慧的挑戰的“合成臉”是嬰兒�,比例不均等,嬰兒的特征也沒有成人那么明顯。所以說呢�,不考慮數量�,來對比難度等級,何思慧的挑戰難度更高一籌。

高曉松認為“現在的智能化�、人臉識別技術非常發達”�,選手的能力“生不逢時”;Dr.魏則認為“對于類似尋人�、寶貝回家的網站”有很大的幫助�,在評分時候也指出�,人作為一種社交動物,失去了辨別人的能力�,就不能稱之為社交動物了�。美國的科學家做過一項統計�,有超過600萬的美國人�,有人臉識別的困難。

唐代詩人賀之章《回鄉偶書》里寫到:兒童相見不相識,笑問客從何處來。詩人筆下的不相識�,是因為時間�,使印象中的伙伴面孔發生變化?,F實生活中�,有沒有發現這樣的情況:我看見你,但我不認識你�,醫學上稱之為“臉盲癥”。他們無法記住別人的長相�,甚至鏡中的自己模樣。

在大腦中掃描發現�,大腦中的顳葉與枕葉域有損傷�?!澳樏ぐY”感知差,但是記憶力不差,他們能夠記住名字�、電話號碼,甚至讀過的書籍�。

挑戰者說從幼稚園的時候,發現自己有辨識人臉的能力�。在節目中,選手展示的能力�,有沒有哪些方法�,供大家參考呢?當然有�,即使是剛出生的寶寶�,有一些特征�,是相對顯性的�。我總結了3大顯性特征:

網上有這樣的一個帖子�,30歲以前的相貌是父母給的,30歲以后是自己給的�。前者是遺傳的角度,后者是環境和人的交互的影響�。人臉在后天的變化大嗎?人類大腦體積是原始祖先的3倍�。大腦體積增大,我們的頭部也不斷變大�,頭骨繼續增大�,導致面部特征越發扁平�。2萬年、6萬年�,人類的頭部和面部特征將發生怎樣的變化呢?下圖為艾倫-科萬博士繪制了一系列圖像�,依次為現在到未來2萬年、6萬年人類面部特征的變化:

如何在短時間內�,記憶陌生的臉孔�,這里,我也簡單總結了三個簡單的方法。

男孩像媽媽�,女孩像爸爸�,這種說法有科學依據嗎?

在生活中,這個說法較為普遍,也為大多數父母所認可,即孩子長得與父母中異性的一方更像。其實從眼睛�、鼻子、嘴等面部特征到體形特征,孩子是同時從父母那里繼承各種身體要素的遺傳因子�。由于從媽媽或爸爸那里所獲得的遺傳因子的影響力是相同的�,所以異性一方影響力更大的說法是不科學的。

不像爸媽,我是他們親生的嗎�?

孩子長得不像爸爸�,也不像媽媽�,不等于說孩子不是親生的�。人的相貌�、身高�、性格和智力這類特征的遺傳除受多個基因控制外,還受到非遺傳的環境因素的影響�。

是什么決定孩子的長相�?

寶寶剛出生�,親朋好友,少不了對寶寶長得像爸爸或者媽媽評點一番�,是什么決定了孩子的長相呢?

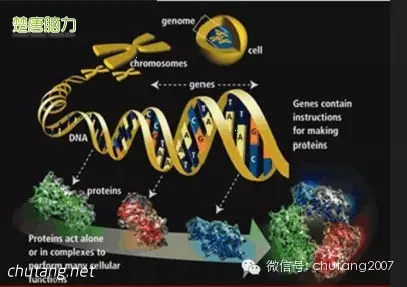

它們的名字叫做染色體與基因�。打個比方�,以夫妻在銀行的存款為例子�,染色體類似于存款的總金額�,每人各占50%,基因類似于存款的密碼�。

同一種生物�,染色體的數目及形狀是不變的�,于是才有了子女像父母的遺傳現象。胎兒的46條染色體中�,有23條來自父親,另外23條來自母親,也就是說,胎兒既攜帶了父親的遺傳信息�,又攜帶有母親的遺傳信息�。這些遺傳信息共同控制著胎兒的特征�。

基因是貯存遺傳信息的地方,一個基因往往攜帶著祖輩的一種或幾種遺傳信息�,同時又決定著后代的一種或幾種性狀和特征�。因此�,正是它把握著遺傳的“生殺大權”�。

有很多人問我�,方然老師�,你寫最強大腦解密,費力不討好�,到底為了什么�?

很簡單�,為了讓喜歡這個節目的伙伴們�,更好的從科學的角度�,客觀理性的來探討分析�,力求真實的解讀最強大腦。最強大腦選手的訓練的步驟、方法的解讀�,腦補的方案�,讓更多對大腦提升的學習者看到希望:最強大腦是可以通過后天努力練成的!就像Dr.魏所說�,最強大腦都是天賦加練!

最強大腦不是魔術,是科學!百家爭鳴�,歡迎拍磚�,一起拍出真理!只有更多的參與者�,最強大腦的精神才能真正的得到傳播�,最強大腦的科學才能真正的流行起來�!

浙公網安備 33010802003509號

杭州講師網絡科技有限公司

浙公網安備 33010802003509號

杭州講師網絡科技有限公司